ひと夏の恋、なぞ

「先輩、私とひと夏の恋をしてみませんか」

突拍子もないその一言から、私と彼女の夏は始まった。

全く見覚えのない女だった。ちらりと足元を見て上履きの色を確認し、一学年下の女生徒という事を認識する。突然そんな事を言われても答えはノーに決まっている。だが、彼女は私がイエスと言うまでひたすらに後を追い食い下がってきたのだった。

「お願いします、夏休みだけ、なんなら二週間でもいいんです! 新学期始まったら知らんぷりしてもらって構いません! ひと夏の思い出が欲しいんです!」

「わかった、わかったで離れ!」

最終的に私の腕を掴みぐいぐいと引っ張りながら顔を近付けてくるその女に根負けして、私はついにわかったと言ってしまった。

満面の笑みを浮かべてやっと手を離したかと思えばすかさずスマホを手に取り連絡先を聞いてきたその女を見て、冷や汗すらかいたのを覚えている。

その日は連絡先を交換し、私は部活があるからと女から逃げるように立ち去った。部活が終わりスマホを見ると、見覚えのない名前からメッセージが入っていた。女が遅くなりましたが、と前置きをした上で自己紹介をしていた。今更ながらあの女の名前を知った。

なんと返事をするか悩み、そのまま画面を閉じる。どうせ夏休みだ、連絡を返さなければその内諦めるだろうと思い無視をすることにした。まあ、結論から言うとそんな訳はなかった。

翌日も部活の為に学校へ行き、それが終わると校門に昨日の女が立っていた。

「あ、鯉登先輩! 部活動お疲れ様です、一緒に帰りませんか?」

「お、お前なんで……」

「えー? 先輩が返事くれないから、来ちゃいました。どうせ課題もやりたかったので図書館で待ってました」

にこりと笑うその女に、逃げられないのだと覚悟をした。

「ひと夏の恋と言うが、具体的に何がしたいんだ」

追い払ってもついてきそうな女だと早々に諦め、肩を並べて一緒に歩く。大人しそうな外見と裏腹に変に行動的なその女は、えっと驚いた顔をして少し考え込んだ。

「うーん。私彼氏いた事ないんでよくわからないんですけど、少女漫画で見るようなことしたいです」

「少女漫画?」

「学校帰りに寄り道したりとか、夏だから海行ったり? でも海は近くにないから、プールくらいが現実的かなぁ。あとはやっぱりお祭りデートですかね!」

「その辺をやればお前は満足するのか?」

「え? うーん、多分?」

「多分ってお前……」

「とにかく私、鯉登先輩との思い出が欲しいんです! だから本当言うと、こうやって一緒に帰るのもすごく嬉しい!」

鞄を手に持ち浮かれたように軽くスキップをする女に呆れながらも、言葉通り嬉しそうな笑顔をひたむきに向けられるのは満更でもない気分だった。

自慢ではないが、それなりに異性には人気のある方だとは思う。元々学業も運動もなんでも人並み以上は出来たし、負けず嫌いなところもある為努力は怠らなかった。見た目も整っている自覚はある。だが人に媚びる性格ではない為、親しげに話し掛けられてもさらりとかわす事が多く、特別仲の良い友達や恋人がいた訳でもない。

そんな私にとって、この女は不思議な存在であった。あしらってもあしらっても笑顔で付き纏ってくる女は、一歩間違えれば迷惑な存在だが、不思議と嫌な感じはしなかった。初対面こそ不信感はあったが、共に過ごしていく内に情に絆されたのかもしれない。

結局当初言っていた二週間はあっという間に過ぎ、そのまま一週間、もう一週間と経とうとしていた。その間に女が望んだ通り、部活帰りに待ち伏せをする女と共に並んで帰り、時には寄り道をして買い食いをした。プールは都合が合わなくて行けなかったが、少し遠出をして川遊びをした。魚を釣ったり足先だけ水に浸して遊んだりするのはなかなかに気持ちよかった。花火を大量に買い込んで近所の空き地で二人で花火もした。剣道の大会が近く会わない日が続いても、毎日少しばかりは必ずメッセージのやり取りをし、時には電話で数分間話す事もあった。大抵は内容などなく、「ちょっと先輩の声聞きたくなっちゃいました」と照れたような声でかかってくる電話に付き合っていただけだが。

最初は嫌々無理やり付き合わされていたこの関係も、まあ悪いものではなかったなと思うようになっていた頃には夏休みは終わろうとしていた。そうして夏休み最後の週末、近所である夏祭りに行こうと誘われた。

「へへ、私ずーっと今日を楽しみにしてたんです! まさか本当に先輩と来られるだなんて!」

淡い桃色に小花柄の浴衣で現れた彼女はそう言いながら、浴衣に負けないくらい頬を桃色に染めて笑った。思わぬ姿に心臓が跳ねたのは癪だから黙っておこう。

「祭りは久しぶりに来たが、なかなかに楽しいな」

「え、先輩お祭りあんまり来た事ないんですか!? もったいない! じゃあ今日は楽しみましょう!」

「そうだな。お、あの綿菓子でかいな! あれを食べに行くぞ!」

「賛成です!」

もう高校生だと言うのに、まるで子どものようにはしゃいで楽しんだ。やれかき氷だ焼きそばだと食べ物に目移りし、お祭りの醍醐味だと金魚すくいをし、よくわからない狐のお面を買った。

「はぁーふふふ、楽しいですねぇ先輩」

「そうだな。思ったより楽しいもんだな、祭りは」

少し人混みに疲れ、人通りの少ない場所のベンチに腰を下ろした。隣に座る彼女の指先に触れそうになり、思わずそっと離す。付き合うと言って色々出かけはしたが、手を繋いだり触れ合ったりすることは一度もしていなかった。

「あぁー楽しかったな」

「ふん、本当に楽しみだったんだな祭りが」

「はい。でも、楽しかったのはこの夏休みの事です」

「そうか」

「……夏休み、終わっちゃいますね」

ぽつりと呟く彼女の横顔を見ると、今までに見た事がないような寂しげな顔をしていた。いつもの無邪気な子どもっぽい表情と違う彼女に、何故だか心が揺すられた。

「……先輩って、私と話す時いつも標準語ですよね」

「ん?」

「私知ってるんです。先輩の感情が昂ってる時とか、思わず方言が出るって。時々いらしてる外部顧問の先生がいらした時なんか、特に早口で何か捲し立てているでしょう?」

「見てたのか」

「ふふ、実はたまに稽古覗いてたんです。先輩の姿が格好良くて」

「……」

「……一度も方言で話してくれなかったなぁ。いつも私といる時は冷静で、ドキドキしたりしてないんだなぁって。当たり前なんですけどね、無理に付き合ってもらってたんで」

「どうしたんだ急に」

「んー……ふふふ、なんか、なんとなく思っただけです。センチメンタルおーわり!」

そう言って立ち上がった彼女はいつも通りの無邪気な笑顔を浮かべていた。まだ座ったままの私に向き直り、少しだけ緊張した顔をする。

「先輩、最後の最後に私のわがまま聞いてもらえませんか」

「……なんだ」

「手、繋ぎたいです」

そう言って右手を差し出す彼女に、一瞬迷いながら右手を重ねる。

「あは、それじゃ握手じゃないですか先輩」

くしゃりと笑う彼女の手をそのまま引き寄せる。ひゃっと小さな声が腕の中で聞こえた。

「こいで最後にすっつもりか」

「へ、え……?」

「おいは終わっつもりはなかど」

ドクンドクンとうるさい鼓動が自分のものか彼女のものかもわからなかった。暫く腕の中にすっぽりと収まっていた彼女が、そっと動き出す。

「えへへ、そう言ってもらえただけで私は嬉しいです」

「うん」

「先輩、今まで本当にありがとうございました。おかげで、いい思い出たくさん出来ました。ひと夏の恋出来ました」

「……うん?」

いつもの笑顔で、まるでお別れのような言葉を言う彼女に頭が追いつかなかった。そのまま彼女は、側頭部につけていたお面を私に付けたかと思うと、お面越しに唇に何かが触れた。お面が少しズレていたのでよくわからなかったが、恐らく彼女が唇を重ねたのだろう。

「最高の夏でした、ありがとうございました」

「おい、ないをゆちょっど……」

慌ててお面を取ると、走り去っていく彼女の後ろ姿が見えた。我に帰り追い掛けようとした頃には、すでに彼女の姿は見えなくなっていた。

電話をかけても繋がらず、メッセージも既読はつくが返事はない。そんな状態が数日続いたまま新学期を迎えた。本当にあれで最後にするつもりなのだろうか。一方的に始めておいて、一方的に終えるなんてどれだけ身勝手な女なのだと、苛立ちさえ覚えた。自宅の場所を知らなかったので、始業式を終えてすぐ女の教室へと向かった。確かあいつは一年三組だと言っていたはずだ。

「おい、悪いが人を呼んで欲しい」

「へ? わ、鯉登先輩……! ええと、どの人ですか」

偶然居合わせた剣道部の後輩を捕まえ、女の名前を伝える。きょとんとした顔をした後、後輩は口を開いた。

「えぇと、その子ならいませんよ」

「なんだ、今日は欠席か?」

「いえ、転校したと思いますよ。一学期の終わりにそう挨拶していたんで」

「……なんだと?」

一瞬、耳を疑った。あの女はそんな事を一度も言っていなかった。愕然としていると一年生の学年主任が通りかかった為、今聞いた話が真実かどうか確認する。

「ん? あぁそうなんだ、家庭の事情でな。せっかく入学したのに半年も経たず引っ越しで転校なんて可哀想になあ。ところでそろそろ教室に戻ったらどうだ」

頭の整理がつかないままに自分の教室へ戻る。転校した? 引越し? 一体どこに。だが、そう言われてみればあの女がやたらと「思い出作り」にこだわっていた理由がわかった気がした。

教室でのホームルームも終わり、部活へ行く時間になっても尚、あの女の事を考えていた。だがしかし、部活に行かなくては後輩に示しがつかない。鞄を手に取り教室を出ようとすると、一人の女生徒に呼び止められた。

「あ、あの鯉登先輩……これ」

手には小さな封筒を持っていた。よくある事だ。だが今は受け取る気にもならなかった。

「すまないがそう言ったものは受け取らないようにしている」

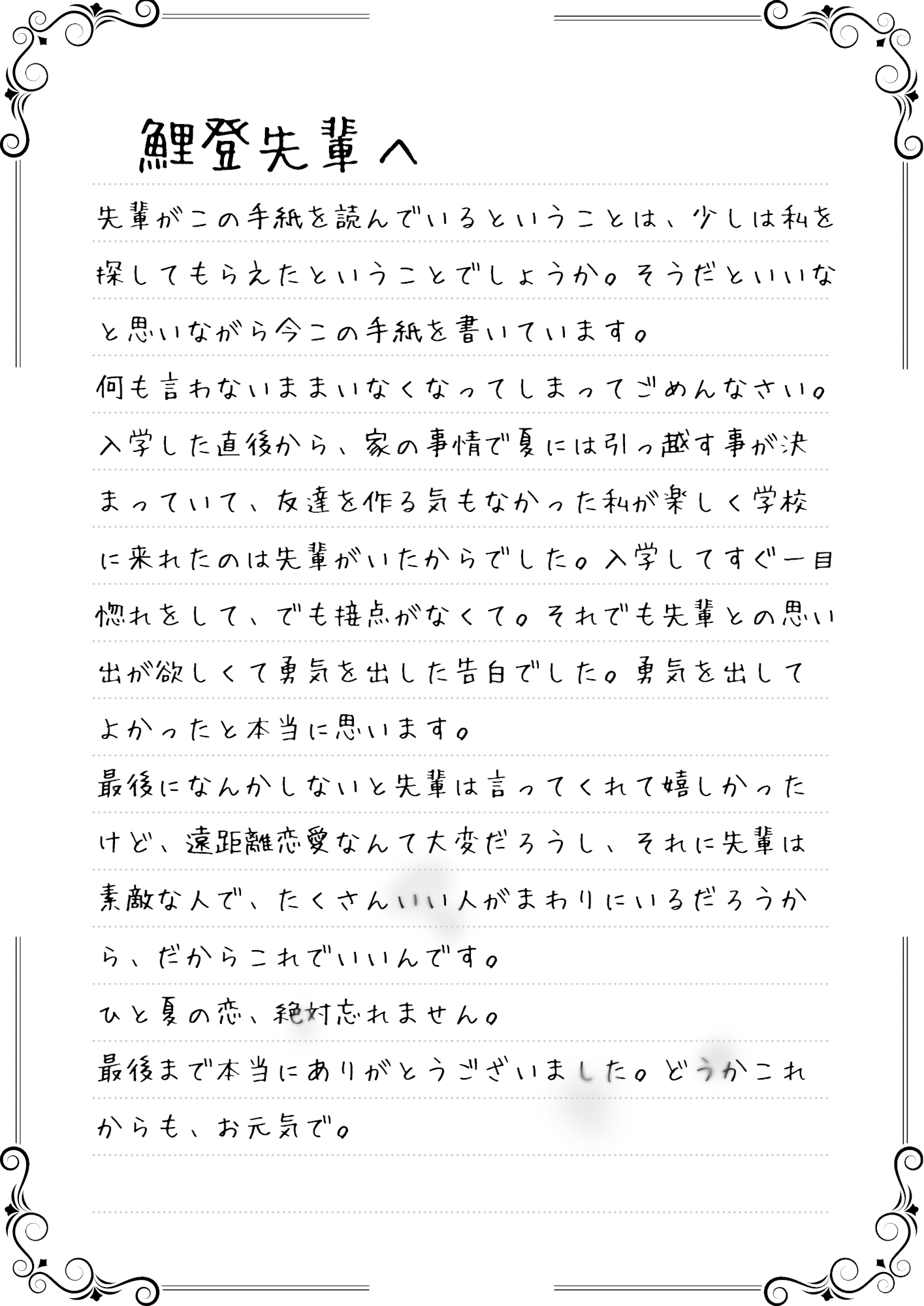

「あ、いえ、あの……そうじゃなくて……これ、あの子から預かっていました。先輩が、もし自分を訪ねて教室に来たら渡してくれって。さっき、渡し損ねちゃって……」

「……あいつから?」

「はい。始業式の数日前に彼女から託されて。あの、だから、受け取ってあげて下さい」

押し付けるように手紙を渡して、その女生徒は走り去って行った。渡された手紙にそっと目を落とす。それは丸っこい字で私の名前が書かれた、シンプルな封筒だった。

手紙を持つ手に力が入り、紙に少し皺が入る。最初から最後まで、本当に勝手な女だった。今まで人を振り回し叱られる事はあれど、他人にこんなに振り回されたのは初めての事だった。

「こいが最後じゃと? ばかすったれが」

込み上げてきた涙をグッと堪えて、私は駆け出した。武道場ではなく、職員室の方向へ。

最後になど、ひと夏の恋になど、させてたまるものか。

◇

新学期が始まって、三週間が過ぎた。新しい学校にも少しずつ慣れてきた。一年生の二学期からの転校だなんて訳ありなんじゃないかと初めこそ囁かれたが、家の事情でねと言うと深くは追求せず仲良くしてくれる子の方が多かった。今まで住んでいた場所よりも田舎なこの町は、思ったよりも居心地のいい場所だった。ドラマや漫画なんかで、田舎は閉鎖的な場所なのかと勝手に想像して怯えていた自分が馬鹿らしくなり、申し訳なくもなった。それくらい、今の生活に不満はなかった。ただ一つを除いては。

「……先輩、元気かなぁ」

友達も出来た。先生達も優しい。前までは塞ぎ込んだりヒステリックになったりする事が多かった母親も、不仲であった父と離れた事で精神的に安定しているようだった。母方の祖父母もとても良くしてくれる。

それでも、大好きな鯉登先輩の姿がない。それだけがどうしようも寂しかった。

学校にだって、格好いい男の子はそれなりにいた。勉強が出来る男の子も、運動部のエースの男の子も。皆が陰で憧れるような男の子はどこにだっているものだ。だけど、そのどれも鯉登先輩ではなかったし、代わりにはなり得なかった。

スマホの画面を眺める。連絡を返さなくなってからも一日一通は届いていた先輩からのメッセージは、ついに一昨日から来なくなった。

「へへ、遂に繋がりが消えちゃったかな」

自分から離れていったのに、寂しくなってしまう。身勝手だなぁ、と思うし、きっと先輩もそう思っているだろう。だけど、あの手紙に書いた内容も本心だった。私みたいな奴じゃなくて、先輩にはもっとたくさん素敵な人との出会いがあるはずだから。

もはや先輩が手紙を読んだのかさえもわからないけれど、毎日届くメッセージの通知を見る度に、きっと読んでくれただろうと思う事にした。

「はーぁ、先輩に会いたいなぁ」

誰もいないバス停で一人呟く。膝の上に置いたおつかいの荷物を抱き締めながら、ベンチに座ってバスが来るのをじっと待っていた。

九月になったとはいえ、まだ気温は高く汗が滲む。水分を持ってくるべきだったと後悔しながら、暑さから気を紛らわすように目を瞑って夏休みの思い出をまた脳内再生していた。

気が付くとほんの少し眠りかけていたようだった。車が近付く音が聞こえ、体がビクッとなり意識を取り戻す。ようやくバスが来たのかとぼんやりとした頭で前を向く。が、目の前に停まったのはバスではなく、この田舎には似つかわしくない高級車だった。一瞬通り過ぎたかと思えば、Uターンしてきたその車に怪訝な顔をして眺めていると、車から降りてきたその人に私は自分の目を疑った。褐色の肌に特徴的な眉、切れ長の瞳をした男の人。会いたくて会いたくて仕方がなかったその人が今、目の前にいたのだ。

「こ、鯉登先輩!?」

「やっと見つけたぞ!」

「な、なんでここに? 私もしかしてまだ眠ってて夢見てます!?」

びっくりして立ち上がり、買い物袋が地面に落ちる。慌てて中身を拾い袋に戻していると、鯉登先輩がすぐそばに立っていた。

「……本物?」

「ばかすったれ、当たり前だ」

「夢じゃ、ない……? な、なんで?」

「おいがどれだけ探したち思うちょっ」

「へっ?」

「わいちゅうおなごはほんのこて最初から最後までおいん事を振り回しやがって、一体どげんつもりなんじゃあん手紙は」

「ま、待って待って先輩何言ってるかわかんない」

「……」

突然現れたかと思えば早口の方言で捲し立てられ、脳が追い付けずに混乱する。ふぅーと溜息とも深呼吸とも見える深めの呼吸をして、鯉登先輩は私を見る。

「私でも、お前相手に方言が出るということだ」

「え、え? どういうこと?」

「ああもう察しん悪かおなごじゃな! つまり、だ」

一度咳払いをしてから、真剣な顔をして鯉登先輩は言った。

「お前と出会ってから、振り回されてばかりだ。遂にはこんな所まで探し回ってやって来てしまった。どうしてくれる」

「ど、どうしてくれると言われても……」

「遠距離がなんだ。確かにちょっと距離はあるが、会えない距離じゃないだろう。交通費の事が気になるならそんなもの気にするな、幸いうちは余裕がある。休みの度にだって会いに来てやる」

「……へ?」

「私にはもっといい人がいる? 確かにいるかもしれんが、私の心をこんなに乱すのはお前くらいなもんだ」

「ご、ごめんなさい……?」

「……だから、責任を取れ」

「……せきにん?」

「お前のわがままに付き合って振り回されたんだ。それをお前のわがままで勝手に終わらせるなんて許さん。ひと夏だけなんかで私たちの関係を終わらせようとするな」

未だしゃがみこんだままの私に合わせて鯉登先輩もしゃがみ、そのまま私の事を抱き締めた。まるでお互いの心臓が相手に殴りかかっているかのように、激しく心臓が脈打っていた。

「好きだ。期間限定じゃなく、正式に私と付き合ってくれ」

「せん、ぱい」

「いいか?」

「……っ、いいに決まってます!」

腕を鯉登先輩に回し抱きついた。勢いあまって、二人してバランスを崩しその場に倒れる。先ほど拾った買い物の荷物がまたしても袋から飛び出していた。

「まったく、お前という奴は」

呆れたように笑いながら、鯉登先輩は立ち上がり私の手を引く。あの日と同じように右手同士を繋いだまま見つめ合って、触れるだけのキスをした。

ゴホンゴホン、と大きめな咳払いが聞こえ、慌てて鯉登先輩が離れる。

「音〜感動的な再会のところ悪いんだけど、おいがおっこと忘れちょらんかぁ?」

「あ、兄さあ!」

先ほどの高級車から、鯉登先輩とそっくりな眉毛をした色白の男性が顔を覗かせていた。会話の内容と容姿を確認するに、この人はもしかして……

「あの、鯉登先輩この方もしかして」

「……私の兄だ」

「お、お兄様!? すすす、すみませんこんなところで大事な弟様と!」

慌ててペコリとお辞儀をすると、鯉登先輩のお兄様ははははと爽やかに笑った。

「こちらこそ邪魔してごめんね。うふふ、君かぁ音が探しちょったんは。ちょっと我儘なところもあっどん、よかやつじゃっで。これからも仲良うしてあげやんせ」

「は、はい!」

深々と頭を下げると、家まで送るよと車に乗せさせてもらう事になった。後部座席に座ると、鯉登先輩も助手席ではなく隣に座る。座席に手を置いていると、先輩の手が触れ、そのまま繋がれた。

「せ、先輩!?」

「繋いでおかんと、また勝手にどこかへ行かれたらたまらんからな」

「行けませんよ車の中ですし! ……もう、どこにも勝手に行きません」

「わかっちょっ。じゃっどん今は繋がせてくれ」

そう言って、ぎゅっと繋ぐ手に力が込められる。ミラー越しにお兄様が見ているんじゃないだろうかと思いながらも、私はその手の温もりが嬉しくて同じだけ力を入れて握り返す。

ひと夏だけでいいと思った。だけど、ひと夏だけで終わらなかったこの恋は、距離が離れてもずっと続いていった。鯉登先輩は本当に頻繁に会いに来てくれた。流石に毎週ではないけれど、それでも月に一度は必ずデートをした。そんな生活を続けながら、鯉登先輩が行く大学に死ぬ物狂いで勉強して奨学金も勝ち取って合格したのは、もう少し先のまた別の話だ。

初出・2022/09/07